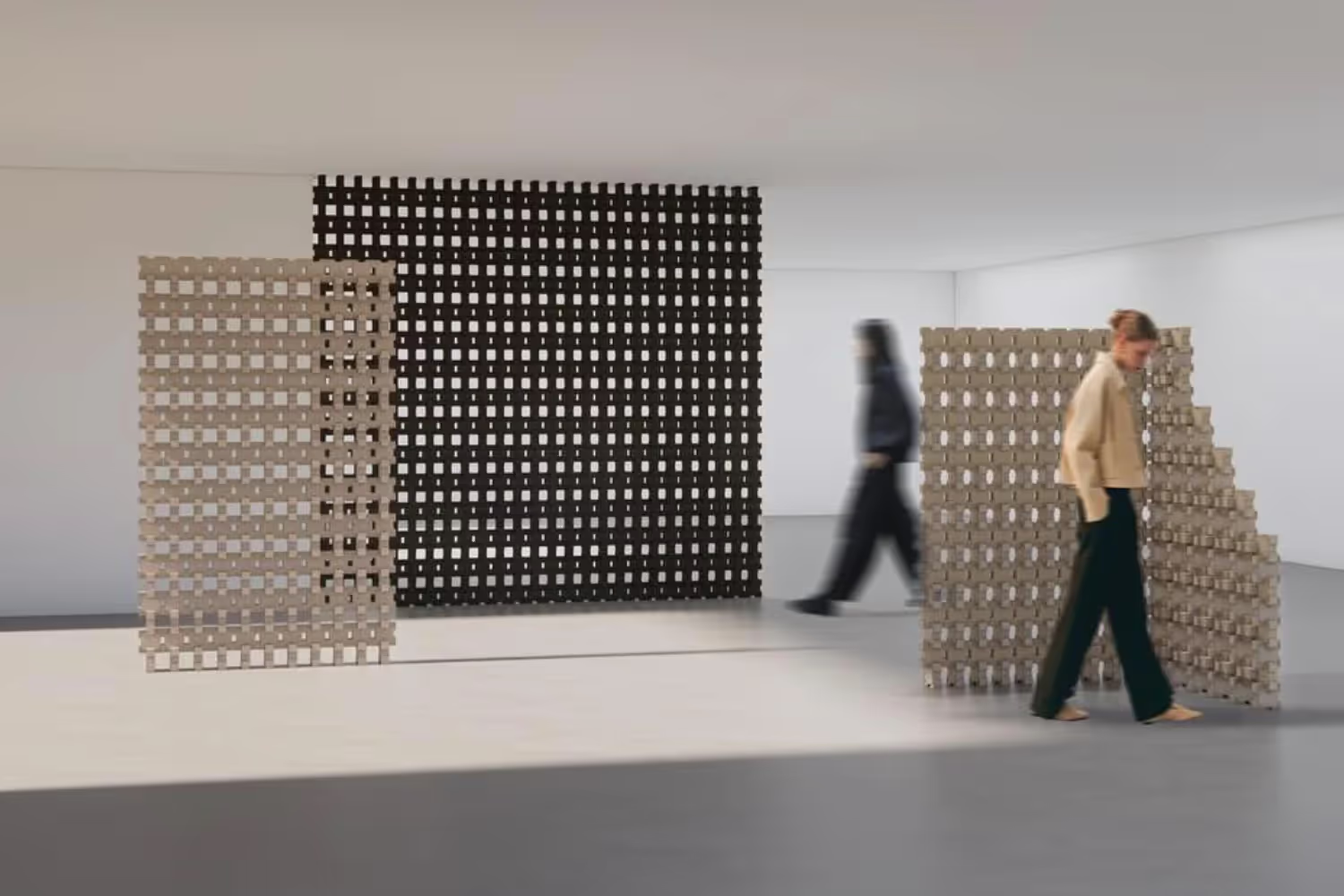

Проект PEBL Grand разработан как модульная система, которую можно собрать без фундамента и бетона. Основание фиксируется на винтовых сваях, поэтому подготовка площадки занимает всего несколько часов. Это решение снижает воздействие на ландшафт и упрощает демонтаж или перенос здания.

Несущая структура выполнена из перекрестно-клееной древесины (CLT). Внутри нее размещаются тепло- и гидроизоляционные слои, обеспечивающие стабильный микроклимат. Все элементы вырезаются на станках с числовым управлением, что позволяет точно подогнать детали и сократить отходы материала.

Такой принцип делает возможным сложную форму корпуса. PEBL Grand не опирается на прямые углы — пространство построено из плавных линий и асимметричных панелей. Архитекторы называют это способом рационального использования площади — форма помогает распределить нагрузку и улучшить внутреннюю эргономику.

Монтаж дома занимает около 24 часов. Этот результат достигается за счет полной предварительной подготовки — все детали производятся и проверяются на заводе. На место строительства доставляют готовые модули, которые соединяются как конструктор: без бетона, без сложных процессов и без ожидания высыхания материалов.

Вся сборка проходит в несколько этапов. Сначала устанавливаются винтовые сваи и металлические опоры, затем собирается деревянный каркас и навешиваются фасадные панели. Внутренние инженерные системы — вентиляция, освещение и водоснабжение — уже встроены в модули, поэтому их подключение занимает минимальное время.

Такой подход сокращает не только сроки, но и риски ошибок, характерных для традиционного строительства. Работы не зависят от погоды и не требуют тяжелой техники. Благодаря этому мобильный дом можно установить в труднодоступных местах — в горах, у воды или в сельской местности, где обычная стройка была бы слишком затратной.

PEBL Grand спроектирован как адаптируемая архитектурная система. Дом можно использовать как гостевой павильон, небольшое жилье, рабочее пространство или модуль отдыха. Варианты планировки отличаются количеством зон, площадью и конфигурацией окон.

Клиент выбирает не только внутреннее распределение помещений, но и материалы отделки. Внешние панели выполняются из дерева, алюминия, камня или зеркальных поверхностей. Это позволяет подобрать вариант под конкретное окружение — лес, побережье или городскую застройку.

Отсутствие фиксированного фундамента делает конструкцию мобильной: здание можно демонтировать и собрать заново на другом участке. Такой принцип дает возможность работать с архитектурой как с долгосрочным, но не постоянным решением — жильем, которое можно перемещать, адаптировать и расширять при необходимости.

Интерес к модульным и быстровозводимым домам растет во всем мире. Архитекторы используют разные технологии, но цель одна — сократить время строительства и минимизировать воздействие на окружающую среду.

В Японии компания MUJI Hut разработала минималистичный дом площадью 9 м², который доставляется в готовом виде и устанавливается за один день. В Нидерландах архитектурное бюро Fiction Factory создало проект Wikkelhouse — модульный дом из многослойного картона с деревянным каркасом. Каждый сегмент изготавливается на заводе и соединяется на месте, что делает конструкцию легкой и пригодной для многократного монтажа.

В США студия Haus.me использует технологию 3D-печати для строительства автономных домов, полностью подготовленных на производстве. Энергетические системы интегрированы заранее, поэтому установка занимает считанные часы.

Эти примеры показывают, что модульная архитектура перестает быть временным решением. Она становится способом быстро реагировать на изменяющиеся условия и строить жилье с контролируемыми затратами и минимальным экологическим следом.

Проект PEBL Grand демонстрирует, что скорость строительства может сочетаться с качеством, комфортом и вниманием к материалу. Модульные дома позволяют проектировать здания как системы, где каждая деталь заранее рассчитана и не требует доработки на месте. Такой подход уменьшает количество отходов, сокращает затраты и делает строительство доступным для большего числа людей.

Быстровозводимая архитектура становится не временным решением, а новой моделью проектирования. Она ориентирована на экономию ресурсов, адаптивность и жизненный цикл здания. Hello Wood показывает, что дом, собранный за день, может быть полноценным, устойчивым и долговечным, если в основе лежит точная инженерия и продуманная архитектура.

Hello Wood из Венгрии представила проект PEBL Grand — модульный дом, который можно собрать за 24 часа без использования бетона. Он сочетает устойчивые материалы и персонализируемые формы. Такие технологии потенциально меняют понятие быстровозводимых конструкций — дом не просто строят быстро, но делают экологичным и адаптируемым. Редакция JUNG Media исследовала, как устроен PEBL Grand: из чего сделаны модули, как проходит сборка и что дает скорость в архитектуре. Кроме того, приводим другие примеры домов, возводящихся быстро, чтобы понять, куда развивается современное строительство.

— Когда я жила в Берлине, зашла как-то в книжный и наткнулась на Die kleine Raupe Nimmersatt. Меня поразило, как просто и в то же время образно рассказана история: каждый день гусеница ест что-то новое, пока не превращается в бабочку. Я тогда подумала — вот и я всегда «голодная». Голодная до нового, до экспериментов. Поэтому, когда переехала на Бали и открыла студию, решила назвать ее именно так. К тому же, в индонезийском языке название звучит почти как Nomor Satu — «номер один». Так что в нем спрятано сразу несколько смыслов.

— Очень. Я не знала, как устроена стройка в Индонезии, не понимала, есть ли спрос на светодизайн, не имела контактов. Я просто «спрыгнула с лодки» — начала с нуля. Было страшно. Но в итоге студия начала расти, потому что мы стали делать все совсем иначе. Нам часто говорили: вы работаете не так, как принято в Джакарте. Видимо, это и сработало.

— О, это было непросто. В 2019 году на Бали почти не было независимых световых дизайнеров. Почти все консультанты приезжали из Джакарты или Сингапура. Поэтому я буквально «импортировала» команду — уговаривала людей переехать. Кому-то это подходило, кто-то уезжал — не всем подходит балийский ритм жизни. Но со временем мы нашли устойчивую команду. Некоторые работают со мной уже три года.

— Определенно. В детстве я часто смотрела театр теней вместе с отцом. Он обожал эти спектакли, и у него дома была большая коллекция кукол. Это, наверное, как-то проникло в подсознание. Когда я училась на архитектора, для диплома сделала проект музея теневых кукол. Тогда и начала впервые всерьез изучать свет. Дальше все пошло само собой.

— Здесь все приходилось объяснять с нуля. В Германии заказчики обычно понимают, что такое цветовая температура или индекс цветопередачи. На Бали — нет. Поэтому мы в студии начали включать в презентации целые «уроки»: показываем, как избежать бликов, что такое комфортное освещение, как правильно передавать цвет. Мы даже используем физические образцы — лампы, светильники, чтобы показать эффект наглядно. Один из важных проектов — ресторан, где мы буквально обучали команду заказчика основам светодизайна. Это, наверное, и есть наш первый «веховый» опыт.

— Очень. Во-первых, здесь другое ремесло. Мы много работаем с бамбуком — это требует особого подхода: к нему нельзя просто прикрутить светильник. Нужно думать, как встроить свет в структуру, как спрятать источник, как добиться атмосферы. Например, в одном проекте мы использовали уже существующие бамбуковые подвесы и модифицировали их, добавив прямой и рассеянный свет, чтобы подсветить еду и создать мягкую общую атмосферу.

Во-вторых, здесь легко создавать уникальные решения, которые в Германии стоили бы целое состояние. Ремесленники на Бали умеют работать с деревом, латунью, медью. Это открывает огромные возможности.

— Когда мы начали предлагать такие решения, многим это было в новинку. Мы часто были первыми, кто внедрял DALI в проект. Даже производители в Индонезии иногда не знали, поддерживают ли их устройства эти протоколы. Пришлось учиться самой, объяснять установщикам, тестировать. Но теперь у нас есть подрядчики, которые благодаря нашему сотрудничеству полностью освоили эти технологии.

— Да, мы всегда ищем «эмоциональный момент» проекта. Это может быть цвет, форма, неожиданное решение. Обычно 80% — это функциональность, логистика, удобство обслуживания. Но оставшиеся 20% — это магия. Я более практичная, мой партнер — художник. Мы часто спорим, обсуждаем, ищем баланс. Иногда идея кажется слишком сложной, мы отказываемся, а потом клиент вдруг выбирает именно ее — и приходится возвращаться. Дизайн — это всегда путь.

— Часто — на пляже. Мы можем просто пойти прогуляться, обсудить проект. Вдохновение может прийти из чего угодно: случайного кафе, простой лампы, которую хочется «переизобрести». Мы часто берем что-то простое и добавляем современные технологии — чтобы получилось по-новому.

— Сейчас я в Бали. Австралия — это возможность «сбежать» от балийской суеты. Здесь очень насыщенная, живая культура, постоянно что-то происходит. Это вдохновляет. Но иногда хочется тишины. Австралия — это как глоток воздуха. Мы надеемся выйти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона — это следующая цель.

— Я бы просто сказала: «Ты делаешь все правильно. Продолжай». Когда я переехала на Бали, я хотела отдых. Три месяца ничего не делала — и поняла, что это не для меня. Я не могу не создавать. Мне нужно что-то делать, пробовать, учиться. Я по-настоящему «голодна». Иногда лучше сделать и пожалеть, чем не сделать вовсе.

Беседа с Рарой Риной — это не просто история дизайна. Это история роста, смелости, экспериментов и глубокой любви к свету во всех его проявлениях.

Рара напоминает нам: свет — это не только про технику, но и про ощущение. Про культуру, осязаемую и тонкую. Про то, как ремесло и технология могут работать вместе — если подходить к делу с уважением, вниманием и, конечно, с удовольствием. В следующих историях мы продолжим публиковать вдохновляющие диалоги с архитекторами, инженерами и исследователями строительной культуры. Будет много полезного и интересного — следите за нашими публикациями на сайте и в соцсетях.

А пока вы можете послушать сам подкаст (на английском языке) здесь.

Редакция JUNG Media продолжает серию публикаций, основанную на подкасте JUNG Talk — пространстве, где дизайнеры, архитекторы и исследователи строительной культуры делятся своими мыслями о будущем. Героиня второго выпуска — Рара Рина, основательница студии Studio Nimmersatt. Архитектор по образованию, Рара родилась в Индонезии, училась и работала в Сингапуре, Германии и Австралии, а в 2019 году переехала на Бали. Ее путь — это история возвращения к корням и переосмысления профессии: от светового проектирования до эмоционального сторителлинга, от традиции теневых театров до современных технологий управления освещением. В подкасте JUNG Talk она рассказывает о балийском ремесле, технологических вызовах, проектировании «с чувством» — и о том, почему студия, названная в честь гусеницы из детской книги, на самом деле очень серьезно относится к своей миссии.

Проект Re:Shell появился как ответ на две связанные проблемы: рост строительных отходов и избыток пищевых отходов. Южная Корея переживает масштабный цикл реконструкции: здания, построенные в 1970-х годах, быстро устаревают и требуют сноса. Почти половина строительного мусора в стране приходится именно на эти объекты.

Команда архитекторов и исследователей решила использовать ресурсы, которые уже есть в избыточном количестве. Яичная скорлупа, остающаяся после промышленной переработки, оказалась подходящей по составу — она содержит карбонат кальция, применяемый в цементе и камне. В сочетании с глиной, соломой и пшеничными отрубями этот материал способен выдерживать нагрузку и сохранять форму, оставаясь при этом биоразлагаемым.

Re:Shell не заменяет бетон напрямую, но предлагает другое направление: временные или сборные конструкции, элементы интерьеров и архитектурных прототипов, где важна экологическая нейтральность и возможность возврата материала в природный цикл.

Материал создается из четырех компонентов — яичной скорлупы, красной глины, пшеничных отрубей и соломы. Процесс начинается с промывки и сушки скорлупы, затем ее измельчают до состояния порошка. Смесь формуется и высушивается без химических добавок. Каждый ингредиент выполняет свою функцию: глина повышает прочность и устойчивость к влаге, отруби улучшают текстуру, солома снижает вес и придает гибкость.

Испытания показали, что Re:Shell выдерживает нагрузку, достаточную для малых архитектурных форм и перегородок. При этом материал полностью биоразлагается в естественной среде. Он не выделяет токсичных веществ, не требует сложной переработки и может безопасно вернуться в почву.

Re:Shell разработан как модульная система. Материал формуют в блоки и панели, которые соединяются без клея или цемента. Принцип сборки основан на традиционных корейских методах, где элементы фиксируются за счет формы и плотности стыков. Такой подход позволяет разбирать конструкции и использовать модули повторно.

Команда представила несколько прототипов: стеновые панели, перегородки и предметы интерьера. Они показали, что материал можно применять в проектах, где важны малая масса, простота сборки и экологическая безопасность.

Re:Shell — часть более широкой тенденции, в которой архитекторы ищут замену промышленным материалам с высоким углеродным следом. В строительстве цемент и бетон остаются основными источниками выбросов CO₂, поэтому интерес к биоматериалам связан не только с экологией, но и с экономикой производства.

Такие материалы позволяют использовать местные ресурсы и снижать зависимость от сложных логистических цепочек. Их производство не требует высоких температур и большого расхода энергии, а отходы становятся частью замкнутого цикла. Подобные исследования показывают, что устойчивость — это не отдельное направление, а новая норма проектирования.

Исследования, подобные Re:Shell, ведутся во многих странах. В США архитекторы создают блоки из мицелия — волокон грибницы, которые формуются в формы и высушиваются. В Нидерландах работают с материалами на основе водорослей, способными связывать углекислый газ в процессе роста. В Дании разрабатывают кирпичи из глины и органических отходов, которые не требуют обжига и сохраняют тепло.

Работа с природными компонентами возвращает внимание к основам строительства: к простым технологиям, доступным ресурсам и точной инженерии. Такие исследования формируют практику, где устойчивость выражается не в лозунгах, а в материальных решениях.

Эти проекты объединяет общий принцип: минимальные ресурсы, локальные материалы и возможность возвращения в природный цикл без вреда для среды. Архитектура становится частью производственной экосистемы, где каждый элемент имеет ограниченный, но осмысленный срок службы.

В Южной Корее команда исследователей представила проект Re:Shell — строительный материал из яичной скорлупы, пшеничных отрубей, соломы и глины. Разработка предлагает альтернативу цементу и демонстрирует, как отходы можно превращать в устойчивые строительные элементы. Материал биоразлагается, сохраняет прочность и вдохновлен принципами традиционной корейской архитектуры. Редакция JUNG Media изучила, как устроен материал Re:Shell, чем он отличается от других биоматериалов и какие технологии сегодня помогают строить с опорой на природные ресурсы.

Архитектурный архив — это рабочая система, в которой собираются материалы, отражающие процесс проектирования. В нее входят чертежи, эскизы, модели, фотографии, переписка, сметы и описания строительных решений. Эти данные показывают не только, как выглядит здание, но и как оно появилось: из каких идей, в каком контексте, с какими ограничениями.

Для исследователей архив — это источник знаний о методах работы, изменении технологий и профессиональных стандартах. Для архитекторов — возможность увидеть, как их предшественники решали похожие задачи. А для студентов — практический материал, который помогает понимать, что такое проектирование в реальных условиях.

В последние годы интерес к архитектурным архивам вырос. Появились инициативы, где документы не просто хранятся, а оцифровываются и становятся доступными онлайн. Это меняет их роль: из внутреннего ресурса профессии они превращаются в инструмент для открытого обмена знаниями.

Многие архитектурные фонды развивают программы, направленные на обучение и исследования. Они используют архивные материалы не только для выставок, но и в учебных курсах, семинарах и стипендиальных проектах. Это делает архив частью образовательной инфраструктуры, а не просто местом хранения.

Фонд Захи Хадид, Нормана Фостера и SOM разрабатывают программы для студентов и молодых архитекторов. В них участники изучают реальные проекты, знакомятся с чертежами, прототипами, процессом работы над зданиями. Такая работа помогает понять, как формируются решения — от первых эскизов до реализации.

Фонд Arquia в Испании поддерживает образовательные и социальные инициативы в архитектуре. Он организует стипендии, исследовательские гранты и курсы, сотрудничая с университетами и профессиональными организациями. Подобные проекты формируют профессиональную среду, где архив становится практическим инструментом обучения.

Современные архивы и фонды перестали быть только хранилищами. Они участвуют в обсуждении вопросов, которые определяют развитие архитектуры сегодня — изменение климата, устойчивое проектирование, социальная инклюзия.

Например, Фонд Жака Ружери развивает программы, где архитекторы и инженеры исследуют будущее строительства в экстремальных условиях — под водой и в космосе. Через конкурсы и резиденции фонд вовлекает студентов и молодых специалистов в работу с темами экологии и среды обитания.

Фонд Клориндо Теста в Аргентине сочетает архивную работу с исследовательской и выставочной деятельностью. Он не только сохраняет наследие архитектора, но и показывает, как его идеи можно применять сегодня — в проектах, связанных с общественными пространствами и устойчивыми материалами.

Архивы все чаще становятся площадками для экспериментов и междисциплинарных исследований. Они позволяют рассматривать архитектуру не как закрытую профессию, а как часть общественной и экологической системы.

Архивы становятся открытыми пространствами. Они проводят выставки, лекции, показы фильмов и дискуссии, где архитектура обсуждается не только специалистами, но и широкой аудиторией. Такой формат делает их частью культурной инфраструктуры города.

Например, Фонд Миса ван дер Роэ в Барселоне сочетает исследовательскую работу с публичными программами. Он занимается сохранением павильона Миса и Лили Райх и одновременно организует Европейскую премию по современной архитектуре. Это способ показать, как меняется профессия и какие идеи формируют архитектуру сегодня.

В Роттердаме Новый институт объединяет музей, архив и исследовательский центр. Здесь хранится около 700 коллекций архитекторов и градостроителей, но главная задача — не хранение, а взаимодействие. Через выставки и образовательные проекты институт связывает исторические материалы с актуальными вопросами: жилье, климат, цифровая культура.

Архивы работают как место, где знания и опыт прошлых поколений становятся частью актуальных общественных программ.

Систематизированные архивы позволяют не просто сохранять историю, а использовать ее для развития профессии. Они помогают анализировать принципы, которые оказались успешными, и понимать ошибки, которые не стоит повторять. Это делает архивы инструментом, через который формируются новые подходы.

Во многих странах архивы архитекторов и бюро открываются для исследователей и студентов. Изучение уже реализованных решений помогает точнее оценивать риски и ресурсы, планировать долгосрочные проекты. В этом смысле архив — не про прошлое, а про качество будущего. Он позволяет видеть профессию как систему знаний, в которой опыт становится основой для новых решений, а сохранение — частью развития.

Архитектура не существует только в виде зданий. За каждым проектом остаются чертежи, фотографии, макеты, материалы и документы, по которым можно понять, как принимались решения и какие задачи решались. Эти данные фиксируют профессиональный опыт — и позволяют изучать архитектуру как процесс, а не как результат. Архивы и фонды систематизируют этот опыт. Они хранят материалы, открывают их для исследователей, студентов и практиков, формируют представление о развитии архитектурной мысли. Через архивы можно видеть, как изменялись подходы к строительству, технологиям, экологии и взаимодействию с городом. Редакция JUNG Media изучила, как архитектурные архивы работают сегодня: от частных коллекций до национальных институтов. Разбираем, какую пользу они приносят профессии, как участвуют в образовании и почему становятся частью разговора о будущем.

Концзянь Юй вырос в деревне в китайской провинции Чжэцзян. Его отец был крестьянином, семья жила в тесной связи с землей и водой. Река, поля, сезонные наводнения — все это с ранних лет формировало не только быт, но и восприятие природы как живой системы. Позже Юй назовет это своим первым университетом.

Он часто вспоминал, как вода в его детстве была не врагом, а частью жизни: ее не отводили бетонными стенками, а принимали — поля напитывались влагой, люди приспосабливались. Этот опыт стал основой его философии — не бороться с природой, а работать вместе с ней. Уже тогда появилась идея, что ландшафт — это инфраструктура. И что настоящий город начинается с понимания земли под ногами.

После архитектурного образования в Пекине Концзянь Юй продолжил учебу в Гарварде. Там он столкнулся с западным подходом к городскому ландшафту — инженерным, сухим, построенным на контроле. Для него это был вызов: он видел, как за красотой и формой теряется смысл — природные процессы игнорируются, города изолируются от ландшафта.

Юй начал исследовать исторические методы работы с водой, в том числе традиционную китайскую ирригацию и аграрные практики. Он сопоставлял их с современными методами управления водными потоками и видел, как легко архитектура превращается в угрозу, если забывает о природной логике.

Вернувшись в Китай, он уже четко знал, чего не хватает современному городу: мягкости, гибкости и способности работать с климатом, а не против него. Это стало отправной точкой его будущих проектов.

В 1998 году Юй основал архитектурную фирму Turenscape — не как бюро проектов, а как лабораторию новой урбанистики. Название объединило два слова: tu («земля») и ren («человек»). Это был манифест — объединение природы и человеческой среды, где архитектура строится на взаимодействии, а не на изоляции.

Именно в этой структуре, вместе с инженерами, урбанистами и экологами, Юй выработал свою главную концепцию: «город-губка». Смысл был в том, чтобы заменить жесткую бетонную инфраструктуру мягкими, поглощающими, водоудерживающими системами. Город должен впитывать воду, как губка — через парки, болота, зеленые зоны и проницаемые покрытия.

В 2013 году идея стала государственной политикой Китая. С этого момента концепт перестал быть экспериментом — и начал менять планирование сотен городов, включая мегаполисы. Это был момент, когда философия Юя вошла в повестку — не только архитектурную, но и политическую.

«Город-губка» — не теория, а практика, воплощенная в десятках парков и городских пространств. Один из первых знаковых проектов — парк Хоутань в Шанхае, созданный к выставке Expo 2010. Это бывшая промышленная зона, превращенная в природный фильтр: вода из реки очищается через каскады болотных участков, а сами пространства работают как места отдыха, охлаждения и задержки ливневых вод.

Другой важный пример — парк Цюньли в Харбине, на месте техногенной пустоты. Вместо благоустроенного сквера с фонтанами Юй создал систему водоемов, дорожек и террас, которые собирают дождевую воду, регулируют микроклимат и дают доступ к воде. При этом ландшафт остается живым — он меняется с сезонами и погодой, как естественная среда.

В Таиланде, в парке Бенджакитти в Бангкоке, Юй реализовал концепцию «зеленой губки» в тропическом городе. Здесь заболоченные участки, мосты, павильоны и растительные фильтры работают как единая климатическая система. Эти проекты стали примерами того, как урбанистика может быть функциональной, устойчивой и визуально выразительной — без показной декоративности.

Для Юя ландшафт был не украшением, а инструментом выживания. Он считал, что архитектура слишком долго стремилась к декоративности и оторвалась от природы. В противовес этому он ввел понятие «эстетики больших ног» — образ, противопоставленный китайской традиции бинтования ног ради красоты. Вместо утонченного и хрупкого — устойчивое, функциональное, опирающееся на реальность.

Юй призывал к новой ландшафтной культуре, в которой природа не подстраивается под город, а наоборот — город адаптируется к природным процессам. Он рассматривал ландшафт как инфраструктуру: зеленые зоны должны выполнять функции — удерживать воду, охлаждать воздух, очищать среды, поддерживать биоразнообразие.

Он называл свою работу «искусством выживания» — что особенно актуально в контексте катастроф, пандемий и ускоряющегося изменения климата.

То, что начиналось как академическая идея, стало моделью для сотен городов. После признания концепции «города-губки» в Китае Юй активно работал с властями мегаполисов — от Пекина до Шэньчжэня. Его подход стал частью национальной стратегии адаптации к климату.

За пределами Китая принципы Юя нашли применение в Индии, Таиланде, Германии, США и Бразилии. Архитекторы и городские планировщики заимствовали у него не только методы управления водой, но и системный взгляд на ландшафт как активную инфраструктуру. Даже в странах с развитой инженерной базой стали переосмыслять роль зеленых зон и природных решений.

В 2023 году Юй получил Международную премию Корнелии Хан Оберлендер — одно из самых значимых признаний в области ландшафтной архитектуры. Его называли «движущей силой перемен». Но важнее то, что он изменил саму норму: теперь климатическая адаптация — не дополнение к проекту, а его основа.

24 сентября 2025 года Концзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии, на водно-болотных угодьях штата Мату-Гросу-ду-Сул. Ему было 62 года. Он находился в регионе во время съемок документального фильма о своих проектах, посвященных природной инфраструктуре и устойчивому планированию.

Юй ушел в момент активной работы, возвращаясь с Международной архитектурной биеннале в Сан-Паулу, где его идеи вновь оказались в центре внимания. Он не успел завершить десятки задуманных проектов, но оставил систему, которая продолжает жить без него. Команда Turenscape продолжает работу, его ученики развивают идеи, а города по всему миру строят парки, которые впитывают воду, как губка, и спасают жизни.

Память о Юе — не в цитатах и портретах, а в живых системах, которые работают в дождь и засуху, охлаждают, фильтруют, адаптируют. Это архитектура, которая продолжает выполнять свою функцию — как он и хотел.

Концзянь Юй родился в крестьянской семье и всю жизнь создавал города, способные дышать. Его подход — «город-губка» — сделал экологию архитектурной необходимостью. Он заставил города задуматься о воде не как о проблеме, а как о ресурсе. Сегодня его проекты реализованы в сотнях городов, и идеи продолжают трансформировать урбанизм. Редакция JUNG Media изучила путь Юя: как из детства на ферме родилась философия, как выглядели ключевые проекты Turenscape и где идеи Юя уже стали нормой.

Ставни и жалюзи — не только про свет и тень. Они сохраняют тепло зимой, защищают от жары летом, добавляют уединенности и даже влияют на безопасность. Но вручную управлять ими неудобно: нужно подходить к каждому окну, каждый день. Это долго и неэффективно.

Автоматизация делает все за вас. Система сама опускает жалюзи вечером, поднимает их утром, реагирует на яркое солнце или сильный ветер. В результате — меньше перегрева летом, меньше теплопотерь зимой, и ни одной лишней кнопки в повседневной рутине.

Кроме того, управление можно объединить в один сценарий: например, уезжая из дома, вы активируете режим «отпуск» — и жалюзи опускаются по расписанию, имитируя ваше присутствие.

Самый простой способ автоматизировать ставни — установить таймер. Устройства JUNG с Bluetooth настраиваются прямо со смартфона: можно задать время открытия и закрытия, привязать их к рассвету и закату, учесть выходные. Все это делается без подключения к сети — работает по радиосигналу.

Если добавить датчик освещенности, система реагирует на реальный уровень света. В яркий солнечный день ставни опускаются, чтобы не перегревались комнаты. Когда солнце уходит — поднимаются. Все происходит автоматически, без участия пользователя.

Такой сценарий экономит на кондиционировании летом и помогает сохранить тепло зимой. А главное — работает автономно: не нужно постоянно следить за погодой и солнцем.

Когда в доме много окон, управлять каждой ставней по отдельности неудобно. Групповое управление решает эту задачу: вы задаете общее расписание, и все жалюзи работают синхронно. Это особенно удобно для фасадов, выходящих на одну сторону света.

В систему можно добавить метеостанцию JUNG — она отслеживает погоду и координирует работу ставней в зависимости от ветра, солнца и температуры. Жалюзи закрываются при сильной жаре, поднимаются при облачности, защищаются от порывов ветра. Все это снижает нагрузку на климатические системы и экономит электроэнергию.

Сценарии задаются один раз и работают без вмешательства. Управление остается централизованным, а система — адаптивной к погоде.

Система eNet SMART HOME — решение для тех, кто хочет управлять домом без прокладки новых проводов. Жалюзи подключаются к радиоуправляемым выключателям и объединяются в централизованную систему. Все настраивается через смартфон, планшет или компьютер.

Можно задать точное расписание, создать автоматические сценарии или управлять жалюзи вручную из приложения. Например, вас нет дома — система продолжает поднимать и опускать ставни по заданному сценарию, имитируя присутствие, добавляя уровень безопасности и визуального контроля.

Датчики освещенности усиливают гибкость: они устанавливаются на каждом фасаде и передают данные по зашифрованному радиоканалу. Это позволяет системе реагировать не на общее расписание, а на конкретные условия у каждого окна.

Если в доме уже работает система KNX, управление ставнями легко становится ее частью. Жалюзи, шторы и маркизы подключаются к тому же контроллеру, что управляет светом, отоплением и вентиляцией. Это дает полную синхронизацию — все работает как единая система.

KNX позволяет учитывать температуру, освещенность, время суток и даже направление ветра. Например, при ярком солнце жалюзи закрываются только на той стороне, где идет перегрев. При сильном ветре маркизы автоматически складываются. Включается и ручное управление — со стены или из приложения.

Так управление затворами становится не отдельной функцией, а частью архитектурной логики дома — все подстроено под ваш ритм и внешние условия.

С решениями JUNG можно ознакомится в нашем шоуруме в Алматы. Здесь представлены устройства с Bluetooth-таймерами, сенсоры освещенности, элементы eNet SMART HOME и KNX. Наши специалисты помогут подобрать решение под конкретный проект — от одного окна до целого фасада. Консультации включают подбор оборудования, расчет конфигурации, техническую поддержку на этапе монтажа и эксплуатации.

Наш адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ТЦ «Жибек Жолы», проспект Жибек Жолы, 135, этаж 1, шоурум A 16 D. Телефон: +7 708 590 0802.

Ставни, жалюзи и маркизы — важные элементы современного дома. Они защищают от солнца и посторонних взглядов, помогают экономить энергию и повышают уровень комфорта. Но при ручном управлении они теряют потенциал. Автоматизация позволяет интегрировать затворы в сценарии освещения, температуры и безопасности. Редакция JUNG Media изучила, как работает управление ставнями на базе решений JUNG. Разбираем варианты — от локального управления через Bluetooth-таймер до полной интеграции с системами eNet SMART HOME и KNX. Разбираемся, как автоматизация снижает энергозатраты, упрощает повседневные действия и добавляет гибкость в управление домом.

Сама по себе солнечная панель — это только начало. Чтобы энергия работала с пользой, ее нужно перераспределять. Иначе излишки просто уходят в сеть. Автономия начинается с управления: когда система не просто фиксирует генерацию, а направляет ее туда, где в моменте есть потребность — в воду, воздух, транспорт.

Сервер JUNG Visu Pro Server SENEC Edition отслеживает заряд аккумулятора, уровень генерации и текущую нагрузку. Когда энергии больше, чем нужно, система автоматически запускает бытовые приборы, подключает накопители, включает отопление или зарядку. Все происходит без участия человека.

Это не только про экономию. При такой схеме дом начинает работать как энергостанция — накапливает, распределяет, использует. А владелец получает стабильность, меньше зависимости от внешних источников и ощутимое снижение расходов.

Когда аккумуляторная система полностью заряжена, а солнце продолжает генерировать энергию, возникает излишек. Вместо того чтобы отдавать его в сеть, Visu Pro Server перенаправляет ресурс в нагрев воды. Это простой и эффективный способ повысить собственное потребление — энергия используется внутри дома.

Сервер контролирует все: уровень заряда, генерацию, температуру воды. При избытке он включает нагревательные элементы в накопителе горячей воды. Так солнечная энергия превращается в бытовой ресурс — без лишних затрат.

Если в системе подключен облачный накопитель SENEC.Cloud, избыточная энергия не пропадает. SENEC.Cloud — это виртуальное «электронное хранилище»: когда дом производит больше солнечной энергии, чем потребляет, и батарея уже заполнена, излишки «зачитываются» в облако как кредит. Позже — зимой или в пасмурную погоду — вы можете «изымать» эти кредиты, получая электроэнергию обратно.

Это расширяет возможности управления: летом энергия используется для нагрева воды и других нужд, а остаток переходит в виртуальный резерв. Интеллектуальная система перераспределяет ресурс автоматически, без вмешательства пользователя.

Летом — охлаждение, зимой — обогрев. Visu Pro Server умеет направлять солнечную энергию на климат-контроль, если аккумулятор уже заряжен. Например, в жаркий день система заранее включает кондиционер, снижая температуру в помещении за счет лишней энергии. Никакой перегрузки сети и лишних затрат.

Зимой все работает в обратную сторону: система повышает температуру, чтобы использовать бесплатный ресурс до захода солнца. В обоих сценариях используется связка Visu Pro Server с комнатным термостатом KNX. Настройки адаптируются к погоде и графику без вмешательства со стороны жильцов.

Так кондиционирование и отопление становятся частью энергетической стратегии: работают тогда, когда это выгодно. Без переборов и переплат.

Тепловой насос — один из самых энергоэффективных способов отопления. Он использует тепло из воздуха или земли и работает от электричества. В связке с солнечной системой и сервером Visu Pro Server он становится практически автономным.

Когда панель генерирует избыток, сервер активирует тепловой насос через KNX-исполнительный механизм. Это позволяет направлять солнечную энергию на обогрев дома или подогрев воды. Если у насоса есть режим охлаждения, летом система работает в обратную сторону — с тем же принципом экономии.

Такое решение особенно актуально для домов с высоким классом энергоэффективности. Электричество не просто питает бытовые приборы, оно обеспечивает базовую тепловую инфраструктуру — чисто, стабильно и без подключения к газу.

Солнечная энергия может питать не только дом, но и транспорт. Если на крыше установлена фотоэлектрическая система, избыточное электричество направляется на зарядку электромобиля. Visu Pro Server распознает момент, когда аккумулятор полон, и автоматически активирует зарядную станцию.

Это снижает зависимость от электросети и делает передвижение действительно «зеленым» — поездки без выбросов и с минимальными затратами. Если дом подключен к SENEC.Cloud, накопленную энергию можно использовать на одной из 60 000 зарядных станций по всей Европе, что очень удобно в дороге.

Зарядка становится частью общего энергосценария. Вы не выбираете, когда и сколько заряжать — система делает это за вас, когда это выгоднее всего.

Сервер JUNG Visu Pro Server SENEC Edition — центральное звено системы. Он интегрируется с солнечной установкой, аккумулятором, облачным хранилищем, термостатами, тепловыми насосами, зарядными станциями и другими устройствами KNX. Все управление сосредоточено в одном интерфейсе.

Пользователь задает только ключевые параметры: приоритеты, пороги, расписания. Остальное система решает сама — в зависимости от генерации, загрузки и погодных условий. Контроль доступен через смартфон, планшет или дисплей на стене. Интерфейс настраивается под пользователя и проект.

Для архитекторов, инженеров и владельцев домов доступны консультации по проектированию и настройке систем. Специалисты JUNG помогут рассчитать конфигурацию, подобрать компоненты и интегрировать решения в проект на любом этапе.

Познакомиться с продукцией JUNG можно в нашем шоуруме в Алматы. Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ТЦ «Жибек Жолы», проспект Жибек Жолы, 135, этаж 1, шоурум A 16 D. Телефон: +7 708 590 0802.

Солнечные панели на крыше уже не редкость, но автономия — это больше, чем выработка электричества. Современные системы управления позволяют перераспределять излишки энергии на подогрев воды, охлаждение помещений, зарядку электромобиля. Дом не просто экономит — он сам принимает решения, куда направить ресурс. Редакция JUNG Media изучила, как работает сервер JUNG Visu Pro Server SENEC Edition и какие сценарии он открывает для автономного потребления энергии. Разбираем, как распределяются излишки, как подключаются системы отопления, кондиционирования, зарядки и хранения. Рассказываем, как построить дом, который использует солнечную энергию с выгодой.

В коллекциях JUNG свет и отражение — не побочный эффект материалов, а часть проектного замысла. Поверхности работают с восприятием: отражают, рассеивают, углубляют. Даже минимальный изгиб или сатинированный слой создает ощущение дополнительного измерения.

Тень используется не как следствие освещения, а как прием. Например, в A CREATION предусмотрен теневой зазор — рамка визуально отрывается от стены, усиливая эффект глубины. Блик на металле или прозрачность стекла дополняют архитектурный сценарий — выключатель больше не плоский элемент, а активная часть стены.

Материалы подбираются по тактильным и визуальным свойствам. Гладкость, глянец, приглушенная матовость — все это влияет на восприятие поверхности и помогает дизайнерам выстраивать сложные, многослойные композиции. В результате технический элемент становится выразительным жестом.

Коллекция A CREATION строится на контрасте прозрачного и плотного. Стеклянные рамки становятся визуальным якорем: благодаря блику и глубине они выделяются на фоне стены, задавая структуру плоскости. Это не декоративный эффект, а способ подчеркнуть геометрию.

Цветовая палитра включает семь тонов — от прозрачного белого до насыщенного изумрудного и темно-синего. Цвет в стекле не плоский: он работает на просвет, усиливая иллюзию объема. При дневном освещении рамка кажется одной, при искусственном — другой. Этот эффект дизайнеры используют для зонирования.

Конструкция коллекции допускает широкую комбинацию модулей: стекло сочетается с панелями из термопластика, устойчивого к ударам и царапинам. Это позволяет встроить выключатель в любые сценарии — от минималистичного до ярко акцентного.

В серии A VIVA стекло получает иную роль — не как акцент, а как элемент мягкости. Сатинированная поверхность рассеивает свет, убирает блик и создает эффект тактильной глубины. Это визуально облегчает выключатель и делает его нейтральным на фоне стены.

Закругленные углы рамки работают против жесткой геометрии. Вместо четкой формы — плавный контур, который не выделяется, а интегрируется. A VIVA особенно эффективна в проектах, где важно сохранить целостность поверхности: в ванных комнатах, спальнях, кабинетах.

Цветовая палитра совпадает с A CREATION — от белого до темного. Но в сатинированном исполнении оттенки теряют контраст, становятся пудровыми. Это позволяет использовать коллекцию в фоновом режиме — там, где выключатель должен работать, но не привлекать внимание.

Металлические поверхности в JUNG — это не просто отделка, а способ задать вес и структуру. В коллекции metal используются как матовые, так и глянцевые покрытия. Первые глушат свет, вторые — собирают и отражают. От выбора зависит поведение выключателя в интерьере: он либо прячется, либо вступает в игру с окружающим пространством.

Классический алюминий, нержавеющая сталь — каждый материал обладает собственной фактурой и темпераментом. Матовый алюминий выглядит технически, а полированный латунный выключатель работает как арт-объект. Эти нюансы важны в проектах, где визуальный акцент строится не на цвете, а на текстуре.

Коллекция особенно востребована в интерьерах с историческим контекстом — от реноваций до современных пространств с отсылкой к ар-деко и mid-century.

Коллекции JUNG активно используются в проектах, где важна оптическая точность и работа с пространственным восприятием. В квартире BORELL в Барселоне стеклянные рамки A CREATION создают игру света на белых стенах: выключатели визуально отделяются от плоскости.

В доме на канале в Амстердаме используется серия A VIVA в зеленом сатинированном стекле. Поверхность мягко отражает свет из окон и визуально сливается с отделкой стен — выключатель становится частью архитектурного фона, не нарушая общее настроение.

В проекте Casa M48 в Мадриде работают с металлическими рамками: глянцевая латунь подхватывает бликующие акценты в интерьере, создавая перекличку с другими элементами — от фурнитуры до светильников. Здесь выключатель выполняет не только функцию, но и работает как деталь композиции.

Все серии JUNG построены как конструктор: рамки, центральные панели и функциональные модули можно комбинировать в зависимости от задачи. Унифицированная система A-серии позволяет менять конфигурацию без визуального разрыва — от стандартных выключателей до диммеров и мультимедийных разъемов.

Особое внимание — к материалам. Пластик, используемый в серии A CREATION, производится из переработанного сырья. Это устойчивое решение, которое снижает нагрузку на окружающую среду и соответствует требованиям современных архитектурных проектов.

Физические параметры рамок — точные, устойчивые к повреждениям, с сохранением цвета и фактуры. Это делает системы JUNG надежными в длительной эксплуатации: изделия не выцветают, не теряют формы, не требуют замены при смене модулей.

Наши проекты всегда сопровождаются технической и дизайнерской поддержкой. Специалисты консультируют по подбору материалов, сочетаниям рамок и функциональных модулей, а также по визуальным сценариям — где работает стекло, где металл, а где сатинированная поверхность.

Хотите увидеть материалы вживую?Загляните в шоурум JUNG в Алматы — коллекции A CREATION, A VIVA и metal представлены на стендах в реальном масштабе. Стекло, металл, матовые и глянцевые поверхности — все можно потрогать, сравнить и увидеть в действии. Все выключатели подключены и встроены в интерьерные модули. Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ТЦ «Жибек Жолы», проспект Жибек Жолы, 135, этаж 1, шоурум A 16 D. Телефон: +7 708 590 0802.

Полированные поверхности, матовое стекло, зеркальные металлические детали — приемы, которые встраиваются в интерьер, создавая иллюзии и сценарии восприятия. В продукции JUNG отражения работают как инструмент дизайна: границы между объектом и пространством размываются, свет становится материалом, а тень — приемом. Серии A CREATION, A VIVA и metal используют оптические эффекты не как декор, а как системное решение. Редакция JUNG Media изучила, как устроены коллекции, работающие с прозрачностью, бликом и тактильной фактурой. Расскажем, как JUNG проектирует поверхность: от сатинированного стекла до алюминия, от приглушенного цвета до отражения. Разбираем, как материалы работают на восприятие, и как дизайнеры используют коллекции в архитектурных сценариях.

Систему Les Couleurs® Le Corbusier® разработал сам Ле Корбюзье — как инструмент для архитекторов и дизайнеров. Она включает 63 цвета, разбитых на серии и клавиатуры. Каждая серия — это группа оттенков одного цвета с разной насыщенностью. Клавиатуры объединяют цвета по атмосфере: «небо», «пейзаж», «бархат» и другие.

Палитра не построена на моде или сезонных трендах. Она основана на реальных свойствах цветов в пространстве: как они взаимодействуют при дневном и искусственном свете, как влияют на восприятие объема, температуры, ритма. Ле Корбюзье применял эту систему в проектах, где цвет не оформляет, а организует.

С 1931 года палитра использовалась для стен, потолков, мебели и архитектурных деталей. В 1959 году она была расширена за счет более насыщенных оттенков, чтобы работать с крупными плоскостями и городскими масштабами.

Серия выключателей LS 990 стала частью архитектурной полихромии благодаря точному соответствию палитре Les Couleurs® Le Corbusier®. Все 63 цвета одобрены лицензиаром и воспроизводятся по специальной технологии ручной окраски. Поверхность матовая, без бликов — цвет воспринимается ровно и стабильно при любом освещении.

Корпус и рамки серии LS 990 сочетаются с другими элементами JUNG и устанавливаются в разных конфигурациях — от одной до пяти ячеек. Это позволяет точно вписать выключатель в цветовое решение стены, мебели или дверного проема. Система работает в архитектурной логике — каждый элемент поддерживает общий порядок.

Серия LS 990 подходит для новых и исторических интерьеров. Она используется в жилых и общественных пространствах, где требуется точная настройка визуальной среды. Цвет здесь — это не стилистика, а часть функционального решения.

Принцип тон-сюр-тон основан на сочетании разных оттенков одного и того же цвета. Вместо контрастов используется тонкая градация: светлее, темнее, теплее, холоднее. Такой подход помогает создавать спокойные, сбалансированные интерьеры, в которых нет доминирующих акцентов и случайных переходов.

Цветовая система Les Couleurs® Le Corbusier® изначально строится по этому принципу. Каждая серия включает один чистый цвет и до четырех его вариаций. Это позволяет работать с оттенками в пределах одной цветовой зоны — стены, мебель, выключатели, текстиль.

Тон-сюр-тон облегчает проектирование: дизайнеру не нужно искать внешние соответствия — вся палитра уже выстроена в рабочую систему. Цветовые переходы не требуют точного совпадения, потому что построены на заранее заданных связях между оттенками. Это делает интерьер визуально собранным без необходимости применять сложные композиционные решения.

В бистро Goldmarie в Майнце прием тон-сюр-тон реализован через желтую палитру: выключатели LS 990 в оттенке vert anglais сочетаются с мебелью, стенами и потолками в оранжево-зеленых вариациях. Цвет не выделяется, а связывает элементы интерьера между собой. Дополнительные детали — дверные ручки и арматура — поддерживают ту же систему оттенков.

В районе Синт-Анна в Брюгге архитектурное бюро BASIL оформило проект в историческом здании, используя прохладные зеленые тона. Цвет vert anglais стал основой для стен, мебели и выключателей. Все пространство воспринимается цельно: интерьер подстроен под ритм света и материалы старого здания, но выглядит современно.

Отель Bienvenir в Мадриде работает с другой палитрой — теплой, розово-песочной. Интерьер, разработанный студией WANNA, соединяет графику, геометрию и цвет. Выключатели LS 990 в оттенке champagne и светлый манго точно вписаны в общую структуру номера — не как акценты, а как часть системы.

В Haus am Hang в Менценшванде архитекторы ориентировались на природный ландшафт. Интерьер построен в зеленых и коричневых тонах, близких к окружающему лесу. Выключатели LS 990 вписаны в палитру так, что не выделяются на фоне древесины и текстиля. Цветовые решения повторяют структуру участка.

Цветовая система Les Couleurs® Le Corbusier® — это не подбор по вкусу, а инструмент точной настройки среды. В архитектуре и интерьере она помогает согласовать стены, мебель, технические элементы и освещение. Цвет становится частью структуры, а не финальным украшением.

Серия LS 990 встроена в эту систему. Она позволяет не только выбрать нужный оттенок, но и использовать его на выключателях, розетках, накладках — тех элементах, которые раньше были визуально нейтральными или случайными.

Использование архитектурной полихромии упрощает проектирование. Дизайнер работает с готовой системой, где каждая комбинация проверена, а каждый оттенок функционален. Это дает устойчивый результат — интерьер выглядит собранным, даже если в нем много оттенков и материалов.

Познакомиться с палитрой Les Couleurs® Le Corbusier® и серией LS 990 можно в шоуруме JUNG в Алматы. Все 63 цвета представлены на стендах — в натуральном освещении, с возможностью подбора и консультации. Специалисты помогут выбрать оттенки под проект, рассчитать конфигурации и объяснят, как работает архитектурная полихромия на практике.

Наш адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ТЦ «Жибек Жолы», проспект Жибек Жолы, 135, этаж 1, шоурум А 16 D. Телефон: +7 708 590 0802.

Серия LS 990 от JUNG представлена в 63 цветах из палитры Les Couleurs® Le Corbusier®. Это не просто подборка оттенков, а инструмент для создания согласованного интерьера — от выключателей до мебели и стен. Система позволяет точно настраивать цветовую среду без случайностей и диссонанса. Редакция JUNG Media изучила, как работает цветовая система Les Couleurs® Le Corbusier® в архитектуре и почему серия выключателей LS 990 стала частью этого подхода. Разберемся, как устроена архитектурная полихромия, что такое «тон-сюр-тон» в интерьере и как на практике реализуются проекты с цветом как конструктивным элементом.

Когда говорят об исламской архитектуре, чаще всего вспоминают мечети. Но это обобщение. Под исламским архитектурным наследием понимается вся застройка, формировавшаяся в регионах под влиянием ислама: рынки, жилые дома, сады, дворцы, учебные центры.

Главная особенность — ориентация внутрь. Пространство строится не фасадом наружу, а вокруг двора, света и тени. Здание раскрывается изнутри, а не наружу, и подчинено внутреннему ритму жизни. Это влияет на конфигурацию, освещение, даже на звук.

Термин «исламская архитектура» вызывает споры. Ученые указывают, что он может игнорировать региональные особенности и вклад других культур. Но он остается полезным для анализа повторяющихся решений: геометрия, каллиграфия, использование воды, структура двора.

Архитектура в исламском мире начала формироваться в VII веке. Первая мечеть — Куба в Медине — была простой, но задала основной принцип: прямоугольный двор с навесами, ориентированный на молитву и повседневную жизнь.

К VIII веку появляются знаковые постройки, такие как Купол Скалы в Иерусалиме. Они заимствуют византийские купола, персидские айваны, римские колоннады — и адаптируют их под новые функции: место молитвы, учебы, собрания. Великая мечеть Кайруана иллюстрирует переход от античных к гипостильным (колонным) пространствам.

С течением времени исламская архитектура развивается в разных империях:

— Омейяды вводят минареты и продвигают урбанистику;

— Аббасиды масштабируют архитектуру и внедряют сасанидские элементы;

— Сельджуки и Османы формируют монументальные купольные ансамбли;

— Моголы синтезируют персидскую симметрию и индийские материалы.

Каждая эпоха добавляет новые формы, сохраняя общие принципы: двор, орнамент, геометрия, свет.

Минареты — одна из самых узнаваемых форм в исламской архитектуре. Это башни, откуда звучит призыв к молитве. Они также помогают ориентироваться в городе. Их форма различается в зависимости от региона: в Самарре строят спиральные кирпичные, в Османской Турции — тонкие, вытянутые.

Купола выполняют несколько функций. Они улучшают акустику, обеспечивают вентиляцию и защищают от жары. Купольные конструкции бывают разной формы — гладкие, ребристые, луковичные — и всегда работают как часть инженерного и климатического решения.

Центральное место в здании занимает двор. Он дает свет, воздух и тень, создает переход между внутренним и наружным пространством. В жарком климате двор регулирует температуру и служит местом отдыха. Часто он оформлен с симметрией: вода, деревья, мощение.

Визуальная система построена на геометрии. Орнамент следует математическим законам и включает тесселяции, многоугольные звезды, гирих-сетки. Это не только украшение, но и способ структурировать поверхность.

Материалы выбираются по месту. В Северной Африке используется кирпич, в Персии — камень, в Индии — мрамор. Локальные материалы определяют внешний вид зданий и их адаптацию к климату.

Внутреннее пространство в исламской архитектуре организовано с минимальным количеством предметов. Основную роль играют свет, звук, орнамент и материалы. Интерьер рассчитан на сосредоточенность и равномерное восприятие пространства.

Каллиграфия размещается на арках, стенах и куполах. Надписи из Корана или поэтические тексты становятся частью архитектурной поверхности. Они задают визуальную структуру, не выделяясь отдельно от конструкции.

Растительные мотивы и арабески покрывают стены и потолки. Изображения людей и животных не используются. Орнамент строится по повторяющимся схемам и занимает большие площади, обеспечивая единообразие оформления.

Свет проникает внутрь через решетки, окна и узкие проемы. Его распределение неравномерно: это позволяет регулировать уровень освещенности и акцентировать отдельные участки. Такое решение снижает перегрев в дневное время.

Акустические характеристики закладываются в форму куполов и сводов. Пространство рассчитано так, чтобы голос человека был слышен без технических средств — особенно в больших залах мечетей.

В оформлении широко используется плитка и мукарны. Глазурованные изразцы придают поверхности цвет и создают повторяющийся узор. Мукарны — ячеистые структуры, применяемые в нишах и сводах. Они выполняют декоративную и конструктивную функцию одновременно.

В исламской архитектуре пространственные решения подчинены не только утилитарным задачам, но и религиозным. Форма, освещение, материалы и декор соотносятся с представлением о внутреннем порядке и духовной дисциплине.

Свет регулируется архитектурными средствами: ориентацией здания, размерами окон, размещением решеток. Он меняется в течение дня и становится частью ритма — как напоминание о времени молитвы и цикличности.

Вода включается в планировку через фонтаны, бассейны, каналы. Она используется для омовений и одновременно снижает температуру, увлажняет воздух и организует центр двора или внутреннего пространства.

Пропорции соблюдаются строго. Размеры, соотношения, масштаб помещений — все подчинено идее порядка. Такое пространство подходит для молитвы, учебы и проживания. Оно поддерживает режим, задает направление движения и снижает визуальный шум. Архитектура действует через структуру.

Тадж-Махал (Агра, Индия) — мавзолей из белого мрамора, построенный в XVII веке. Симметрия, вода, купол, каллиграфия — все подчинено идее спокойствия. Пространство строится как сад и как геометрическая композиция.

Альгамбра (Гранада, Испания) — дворцово-фортификационный ансамбль. Внутренние дворы, водные каналы, мукарны, поэтичные надписи. Архитектура работает как текст — создает настроение.

Голубая мечеть (Стамбул, Турция) — шесть минаретов, центральный купол, сотни окон. Османская мощь сочетается с византийской купольной схемой. Плитка в синих и белых тонах задает ритм и визуальное равновесие.

Великая мечеть Кордовы (Испания) — более 850 колонн, двойные арки, гипостильный зал. Пример, где исламская и христианская архитектура переплетаются. Пространство переосмысляется, но не теряет основы.

Эти постройки не копируют друг друга — они раскрывают локальные возможности под едиными принципами: ориентация внутрь, свет, орнамент, порядок.

Современные архитекторы используют принципы исламской архитектуры для проектирования пространств, где важны свет, тень, движение воздуха и четкая организация. Вместо повторения форм они изучают, как работают внутренние дворы, проходы, переходы между помещениями и их связь с климатом.

Геометрия используется как инструмент планировки. Свет помогает зонировать пространство и задает ритм. Вода и вентиляция учитываются на этапе проектирования — не как дополнения, а как базовые элементы.

Интерес к исламской архитектуре связан с ее точной организацией. Она дает понятные решения для работы с жарким климатом, плотной застройкой и многофункциональными пространствами. Эти подходы применимы как в жилых домах, так и в общественных зданиях.

Архитектура строится не вокруг фасадов, а вокруг внутреннего устройства. Этот способ мышления позволяет проектировать здания, в которых удобно жить, работать и находиться в течение всего дня.

Купола, дворы, узоры и свет — узнаваемые черты исламской архитектуры. Но за визуальной сложностью стоит система мышления: архитектура формирует пространство через принципы веры, геометрию и локальные материалы. Это не просто стиль, а способ организации жизни, среды и ритуала. Редакция JUNG Media изучила, как устроена исламская архитектура — от ее происхождения до ключевых элементов. В статье мы рассмотрим принципы внутренней организации, эволюцию форм, роль орнамента и знаковые постройки в разных регионах.

Когда я пришла в Euroelectric Kazakhstan, даже не подозревала, что инженерные системы могут оказаться такой тонкой эстетикой разума — сочетанием технологии, функциональности и внимания к человеку.

В компанию я пришла в 2015 году, без больших амбиций, но с искренним интересом к сфере, где техника и дизайн работают в тандеме. Начинала с позиции менеджера по продажам, одновременно курируя несколько направлений: IT, дилерские сети, розницу. Постепенно начала глубже разбираться в рынке и ценности деталей, которую в начале пути сложно оценить.

Меня по-настоящему увлекла работа с премиальными брендами и взаимодействие с архитекторами и дизайнерами — там, где каждое инженерное решение становится частью пространственного замысла, а не просто техническим элементом.

Позже я возглавила направление B2B Retail в Астане. У нас была небольшая, но невероятно вовлеченная команда. Именно тогда я поняла, что командная работа — это не про контроль, а про вдохновение, совместную энергию и способность видеть шире.

Благодаря этим людям и общему стремлению делать значимое, мы достигли всех поставленных целей и вышли на новый уровень. Сегодня я руковожу направлением B2B Retail уже в четырех регионах, и горжусь не только результатами, но и командой, которая за ними стоит.

Мы — это единый ритм, единая система. Внутри компании действительно чувствуется энергия людей, которые любят свое дело и верят в него. Здесь успех — это всегда про «мы», а не про «я».

И, несмотря на пройденный путь, ощущение, что все только начинается. Euroelectric масштабируется, развивается, формирует новые смыслы и цели. Для нас важно не просто поставлять оборудование — мы создаем новую культуру инженерных решений, где технология сочетается с эстетикой и смыслом.

Наша ключевая цель — не просто поставлять оборудование, а выстраивать полноценное партнерство. Мы предлагаем не стандартные решения, а экспертную поддержку на всех этапах: от выездов на объекты и индивидуальных расчетов до точного подбора оборудования под задачи конкретного проекта.

В основе нашей работы — принципы, которые мы последовательно развиваем уже много лет:

– Клиент всегда в центре. Его задачи определяют наши решения.

– Партнерство — это не разовая сделка, а долгосрочные отношения, основанные на доверии и взаимной поддержке.

– Эффективность — умение помогать достигать результата быстро, надежно и с высокой отдачей.

– Команда — наша движущая сила. Именно люди определяют качество и масштаб нашего развития.

EUROELECTRIC работает на рынке Казахстана более 20 лет. За это время мы стали надежным союзником в сфере электротехники, телекоммуникаций и инженерных систем. Нам доверяют как частные проекты, так и масштабные объекты.

Сильная сторона компании — продуманная логистика, широкая сеть филиалов и складов, а также прямые партнерства с ведущими мировыми производителями. Все это позволяет нам обеспечивать стабильность и гибкость даже в сложных проектах.

Особое внимание мы уделяем цифровизации: B2B-портал, современные инструменты поддержки и программы лояльности делают взаимодействие с нами удобным, прозрачным и технологичным.

Поэтому сегодня EUROELECTRIC воспринимается не просто как поставщик, а как стратегический партнер — тот, с кем можно уверенно строить будущее и формировать новые стандарты дистрибуции инженерных решений в Казахстане.

Сегодня рынок все чаще демонстрирует осознанный подход к пространству — особенно это заметно в сегменте жилой недвижимости высокого класса. Современные дома и квартиры становятся не просто местом для жизни, а архитектурным высказыванием, где каждая деталь — в том числе электроустановочные изделия — встроена в общую композицию.

Архитекторы и дизайнеры ищут решения с характером: важны не только функции, но и дизайн, материал, тактильность. Элементы управления освещением и электроснабжением становятся языком интерьера — выразительным, осмысленным, эстетичным.

При этом стабильно высок остается спрос и в профессиональном сегменте — коммерческом и промышленном. Здесь на первом месте надежность, инженерная точность и соответствие стандартам безопасности. Мы предлагаем решения, которые выдерживают нагрузку времени и при этом органично интегрируются в современную архитектуру, подчеркивая ее масштаб и логику.

Таким образом, рынок развивается в двух направлениях:

– премиальный жилой сегмент задает эмоциональный и дизайнерский вектор, где инженерия становится частью эстетики,

– коммерческий и промышленный — формирует прочный технологический фундамент отрасли.

Наши решения рождаются на пересечении этих плоскостей — там, где функциональность не противоречит красоте, а инженерия становится частью архитектурного замысла.

Сегодня клиенты ждут не просто поставку оборудования — им важно получить целостное решение, в котором эстетика, функциональность и инженерная точность работают вместе.

Архитекторы и дизайнеры приходят к нам, когда хотят быть уверены, что технические элементы не нарушат композицию интерьера, а станут его логичным и эстетичным продолжением. Мы помогаем подобрать решения, где цвет, материал и пропорции гармонично вписываются в пространство — так, чтобы все выглядело современно, сдержанно и продуманно.

Строительные и монтажные компании чаще всего обращаются за технической экспертизой и надежной поддержкой: индивидуальными расчетами нагрузок, консультациями по нормативам, сопровождением проекта на всех этапах. Все чаще мы подключаемся еще на стадии проектирования — чтобы сформировать решение «под ключ»: от выбора серий и компонентов до интеграции систем освещения и автоматизации.

Такой подход позволяет нашим партнерам решать сразу две задачи: обеспечивать техническую надежность и создавать визуально совершенные пространства. Мы стремимся к тому, чтобы каждое решение не просто работало безупречно, но и приносило эстетическое удовольствие тем, кто будет им пользоваться каждый день.

Для нас JUNG — это эталон, в котором точно сбалансированы инженерная точность и архитектурная эстетика. На протяжении десятилетий компания задает стандарты в электроустановочных изделиях, оставаясь верной своим принципам: вниманию к деталям, технологичности и безупречной чистоте формы.

Клиенты высоко ценят в JUNG три ключевых качества.

Первое — дизайн. Он универсален и легко вписывается в любую концепцию интерьера — от классики до минимализма. Это настоящая немецкая школа, где эстетика не подчиняет пространство, а подчеркивает его.

Второе — функциональность и технологии. Удобный монтаж, продуманная эргономика, интеграция в современные системы управления зданием — все это делает продукцию JUNG надежной и комфортной для профессиональной работы.

Третье — стабильность и качество. Эти решения оправдывают ожидания как на этапе проектирования, так и в процессе эксплуатации. С ними можно быть уверенным в результате.

Для EUROELECTRIC JUNG — это не просто производитель, а партнер, с которым мы вместе развиваем культуру инженерных решений в Казахстане. Нас объединяет общее понимание того, что по-настоящему ценно: качество, эстетика и инновации, встроенные в архитектуру будущего.

Казахстанский рынок развивается стремительно, и вместе с ним растет запрос на продуманный, выразительный дизайн. Все больше архитекторов и заказчиков воспринимают электроустановочные изделия не как техническую необходимость, а как элемент архитектуры — важную деталь общего пространства.

Если раньше акцент делался преимущественно на функциональность, то сегодня на первый план выходит визуальное и тактильное восприятие. Как выглядит изделие? Как ощущается на ощупь? Как звучит нажатие клавиши? Из таких нюансов складывается культура современного интерьера.

Философия JUNG всегда была именно в этом: в гармонии формы, технологии и долговечности. Бренд предлагает решения, которые не просто работают, а создают эмоциональную связь с пространством, подчеркивают его характер и архитектурную логику.

Мы видим устойчивый рост интереса к премиальному и архитектурному сегменту. Заказчики становятся все более чувствительными к качеству, материалам, деталям — и это говорит о зрелости рынка. Появляются новые имена, яркие студии, амбициозные проекты, и для нас важно быть частью этого движения.

Для JUNG, Казахстан — стратегически важное направление. Мы стремимся не просто поставлять продукт, а поддерживать архитекторов и дизайнеров, помогать им реализовывать идеи, в которых каждая деталь имеет значение.

Казахстанский рынок сегодня разносторонний: здесь сосуществуют классическая архитектура, современный минимализм и персонализированные дизайнерские интерьеры. И именно поэтому клиенты JUNG ценят решения, в которых форма, материал и пропорции создают ощущение баланса и вкуса.

Безусловный лидер — серия LS 990. Она стала символом архитектурной лаконичности. Четкие линии, выверенные пропорции и широкий выбор цветовых решений — включая коллекцию Les Couleurs® Le Corbusier® — позволяют интегрировать эту серию как в частные дома, так и в общественные пространства и современные офисы. Это та самая классика, которая не устаревает.

В премиальном сегменте и индивидуальных проектах особенно востребованы LS ZERO и A Creation.

LS ZERO — это о чистой архитектуре. Установка «заподлицо» создает эффект визуальной непрерывности: выключатель буквально сливается со стеной, будь то камень, дерево или декоративная штукатурка. Он не отвлекает, а становится частью поверхности — невидимым, но значимым акцентом.

A Creation — напротив, предлагает более выразительную и пластичную эстетику. Серия с характерными рамками и акцентом на материалы часто используется в проектах, где важна индивидуальность и внимание к фактуре.

Мы видим, что заказчики и архитекторы все чаще ищут не просто функциональный продукт, а элемент, который подчеркивает характер пространства. И в этом JUNG полностью соответствует ожиданиям: эстетика, немецкая точность и долговечность здесь всегда идут вместе. Это выбор тех, кто ценит гармонию — в деталях, пропорциях и прикосновении.

Наша цель — не быть просто дистрибьютором, а выступать экспертным проводником решений JUNG на рынке Казахстана. Мы уверены: успех бренда напрямую зависит от того, насколько глубоко команда понимает продукт — его специфику, преимущества и ценность для клиента.

Внутри компании выстроена системная программа обучения. Мы регулярно проводим внутренние тренинги, практические сессии, выезды на объекты и демонстрации. Каждый менеджер и инженер должен не просто знать каталог, а уметь подобрать оптимальное решение для конкретного проекта — с учетом архитектурного контекста, задач и пожеланий заказчика.

Такой же подход мы применяем и в работе с партнерами. Организуем вебинары, технические семинары, бизнес-завтраки и обучающие программы. Мы делимся не только продуктовой информацией, но и практическим опытом, сценариями применения, нюансами интеграции.

Наша задача — чтобы каждый партнер чувствовал уверенность в своем выборе и знал, что за ним стоит профессиональная команда, готовая помочь на любом этапе — от идеи до реализации.

Для нас партнерство — это, прежде всего, совместное развитие. Когда архитектор, дизайнер или инженер получает не просто поставку, а экспертную консультацию и техническую поддержку, формируется доверие. А именно на доверии строятся долгосрочные, устойчивые отношения.

Сегодня клиенты ищут не просто интерьер, а интеллектуальное пространство, которое адаптируется под их образ жизни. Мы наблюдаем устойчивый тренд на интеграцию технологий — не ради самой автоматизации, а ради комфорта, атмосферы и визуальной чистоты.

Системы «умного дома» становятся естественной частью архитектуры: освещение подстраивается под настроение, климат и звук — под сценарий. Это уже не просто техника, а новая эстетика повседневности, где технологии работают на ощущение уюта.

Второе важное направление — энергосбережение и осознанность. Все больше клиентов обращают внимание не только на внешний облик решений, но и на их эффективность, долговечность и ресурсосбережение. Это говорит о зрелости запроса и стремлении к устойчивому образу жизни — в том числе через инженерные решения.

Наконец, усиливается интерес к индивидуальному дизайну. Каждый проект сегодня — это отражение личности: стиль, привычки, отношение к пространству. И в этом контексте технологии становятся не целью, а инструментом, который подчеркивает замысел архитектора и усиливает эмоциональное восприятие интерьера.

Роль дистрибьютора сегодня — это не просто логистика и поставки. Мы стали проводниками бренда и его ценностей на локальном рынке. Ключевое ожидание клиентов больше не в цене или сроках, а в экспертности, доверии и уверенности в результате.

Современный рынок требует не транзакций, а решений. Поэтому мы сопровождаем партнера на всех этапах — от выбора продукта до внедрения и последующего обслуживания. Консультируем, обучаем, выезжаем на объекты, помогаем архитекторам и дизайнерам интегрировать продукцию JUNG в проект как часть архитектурной идеи, а не как отдельный элемент.

Выросла и значимость цифровых сервисов. Быстрота, прозрачность, технологичность — теперь это обязательная часть партнерского взаимодействия. Мы активно развиваем B2B-портал, онлайн-поддержку, инструменты самонастройки и обучения — все, что экономит время и делает процесс удобным.

Но, пожалуй, главное — это доверие. Казахстанский рынок ценит стабильность и профессионализм. Для нас важно не просто продать продукт, а помочь партнеру добиться красивого, надежного и выверенного результата — с ощущением, что за ним стоит не только бренд JUNG, но и команда, которая знает, что делает.

Экологичность сегодня — это уже не отчетность, а новая эстетика сознания. Казахстан только входит в эту повестку, но мы все чаще видим, как архитекторы и заказчики начинают мыслить в категориях долговечности, уместности и времени. Пространство должно не просто «работать» здесь и сейчас, а оставаться актуальным и функциональным десятилетия спустя.

Для JUNG устойчивость — это не лозунг, а философия. Продукты создаются с уважением к материалу, энергии и ресурсу. Металл, стекло, точная геометрия, надежные механизмы — все это не только про технологичность, но и про культуру качества. Эти решения рассчитаны не на сезон, а на годы вперед.

Мы замечаем растущий интерес к архитектурной честности. Пространства становятся более естественными: свет, текстура, технология — все стремится к балансу. Это движение в сторону осознанного дизайна, где «меньше» — действительно значит «больше», а каждая деталь несет смысл.

JUNG говорит на этом языке — языке формы, времени и уважения к пространству. И именно в этом, пожалуй, сегодня и заключается главный тренд: не просто делать красиво, а создавать глубоко и надолго.

Один из самых запомнившихся проектов — частный дом в Астане, где архитектура, свет и материалы соединились в редком балансе. Пространство получилось тонким, выверенным и одновременно эмоционально насыщенным. Каждая поверхность дышала, каждая линия продолжала мысль.

Отдельного восхищения заслуживает работа дизайнера — человека с безупречным чувством формы и пропорций. Его внимание к деталям и стремление к совершенству позволили создать интерьер, где все подчинено единой идее и работает как живой организм.

Основой проекта стали решения JUNG серии LS 990 в оттенке Dark, дополненные элементами LS ZERO, которые буквально растворяются в архитектуре, продолжая геометрию стен и создавая эффект визуальной бесшовности. Эти изделия не играют на контрасте — они встраиваются в замысел, становясь частью самой конструкции.

Большая часть дома построена на системе “умного дома” JUNG KNX. Управление освещением, климатом и шторами сведено в единую интеллектуальную платформу. Здесь технология не демонстрирует себя — она подчеркивает эстетику и работает на ощущение комфорта, оставаясь почти невидимой.

Тактильность поверхностей, мягкий ход клавиш, плавность световых сценариев — все это создает атмосферу тишины, уюта и абсолютного контроля.

В этом проекте JUNG стал не просто инженерным решением, а языком архитектуры света и движения — тем самым инструментом, который не привлекает внимание, а помогает выразить красоту.

Если бы я описала JUNG одним словом, это было бы — созвучие.

Созвучие формы и тишины. Света и тени. Технологии и человеческого прикосновения. В каждом решении JUNG ощущается баланс — между инженерией и искусством, между утонченным дизайном и чувством времени.

Это бренд, который не просто присутствует в пространстве — он создает атмосферу. Он не кричит, он звучит. Его линии точны, а пропорции выверены настолько, что становятся естественным продолжением архитектуры.

JUNG — это про гармонию. Про умение сделать сложное простым, а функциональное — красивым. Это не про моду. Это про вечность.

Сильная команда — это не отдел продаж и не список должностей. Это единый организм, который движется в одном направлении.

В Euroelectric мы не просто распределяем роли — мы строим культуру, основанную на доверии, уважении и постоянном развитии. Каждый в команде понимает свою зону ответственности и чувствует личную сопричастность к результату.

Важную роль играет обучение. Сотрудники участвуют в тренингах, выездах на объекты, совместных проектах — мы создаем среду, в которой человек растет, учится слышать клиента, видеть суть задачи и предлагать не просто продукт, а решение.

Для меня лидерство — это не про контроль, а про вдохновение. Когда человек ощущает поддержку и понимает смысл своей работы, он действует не ради плана, а ради результата, которым можно гордиться.

Сегодня Euroelectric — это команда, способная работать в партнерской логике. У нас каждый шаг — про ответственность, экспертность и уважение к клиенту. И именно это отличает нас на рынке: мы не просто поставляем решения — мы строим отношения.

Партнер — это не просто клиент. Это человек или компания, с которыми ты смотришь в одну сторону.

Для нас партнерство — не про сделки и цифры. Оно строится на доверии, развитии и общем понимании цели. Мы инвестируем в обучение, техническую экспертизу и цифровые инструменты, потому что хотим, чтобы наши дилеры не просто закупали продукцию, а росли вместе с нами — профессионально и стратегически.

Но рост возможен только при взаимной вовлеченности. Когда обе стороны готовы вкладываться в результат, а не работать «на момент».

Мы выбираем партнеров, для которых качество важнее демпинга, а репутация — ценнее быстрой прибыли. Нам близки компании, которые думают на перспективу, умеют выстраивать диалог и опираются в работе на профессионализм.

По-настоящему сильное партнерство рождается там, где разделяют философию: создавать ценность, а не просто продавать товар. Именно с такими партнерами появляются проекты, которые двигают рынок вперед — и формируют новые стандарты для всей отрасли.

Ближайший год для нас — не про новые контракты, а про новый уровень осознанности. Мы хотим, чтобы решения JUNG воспринимались не как технический элемент, а как часть архитектуры — ее эстетики, интеллекта и внутреннего ритма.

Сегодня дизайн и инженерия больше не противопоставлены друг другу — это две стороны одной философии. Функция, наделенная формой. Форма, наполненная смыслом. Именно в этой точке пересечения рождаются проекты, которые вдохновляют.

Мы продолжим усиливать образовательную часть партнерства — развивать внутреннюю экспертизу, проводить стратегические сессии, поддерживать архитекторов и дизайнеров. Это и камерные бизнес-завтраки, и выезды на объекты, и совместные обсуждения концепций. Для нас это не просто события, а среда, в которой рождаются идеи.

Наше видение — устойчивость, осознанность и дизайн, который живет долго. Мы не следуем за трендами — мы закладываем фундамент. Создаем решения, в которых каждая деталь и каждый партнер становятся частью общей культуры — культуры гармонии между человеком и технологией.

Рынок инженерных решений в Казахстане взрослеет — это видно по вопросам, которые задают архитекторы и заказчики, и по ответам, которые дает на них команда EUROELECTRIC.

Разговор с Оксаной Сон — это срез отрасли, в которой дистрибуция уже давно вышла за рамки поставок. Сегодня это работа с архитектурой, деталями и людьми, умение соединять технологию и эстетику, видеть за продуктом контекст и замысел.

Мы благодарим Оксану и команду EUROELECTRIC за открытый диалог и за вклад в развитие инженерной культуры в Казахстане. Желаем вам сохранять темп, усиливать экспертизу и продолжать быть теми, кто формирует среду, где каждая деталь работает на идею.

Какой путь проходит инженерное решение от чертежа до идеального пространства? Почему дистрибьютор сегодня — не просто поставщик, а медиатор между технологиями, дизайном и человеком? И где проходит граница между выключателем и архитектурой?

Оксана Сон возглавляет компанию EUROELECTRIC — одного из ключевых игроков в сфере дистрибуции инженерных систем в Казахстане. Уже много лет EUROELECTRIC является официальным партнером JUNG, продвигая на рынке не только немецкое качество, но и философию, в которой электроустановочные изделия становятся частью дизайнерского высказывания.

В этом интервью Оксана делится личным опытом, размышляет о трансформации клиентского запроса, раскрывает специфику казахстанского рынка и рассказывает, как эстетика становится частью инженерии. Речь пойдет о людях, культуре, партнерстве и тех смыслах, которые делают технические детали частью архитектурной поэзии.