От алюминия без выбросов до титана с биомиметической структурой — новые технологии делают металл легким, экологичным и высокопрочным. Материал, который долго считался тяжелым и энергоемким, превращается в основу для устойчивых конструкций, городского дизайна и промышленного производства. Редакция JUNG Media изучила новые подходы к переработке, синтезу и применению металлов. В статье рассмотрим прорывные технологии производства алюминия и галлия, композитные металлические пены, 3D-решетки из титана и возможности масштабирования этих решений в архитектуре и инженерии.

Традиционное производство алюминия сопровождается выбросами углекислого газа. Это происходит из-за использования угольных анодов при электролизе. Технология ELYSIS решает эту проблему. Вместо угольных анодов используются инертные материалы. При плавке алюминия не образуется CO₂ — только кислород. Это снижает углеродный след производства на 70%.

Процесс уже внедрен в промышленность. BMW применяет алюминий ELYSIS в автомобилестроении. Для производства используется энергия гидроэлектростанций, что делает весь цикл экологически устойчивым.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали способ улавливать углекислый газ с помощью жидкого галлия. Он плавится при 30 °C и участвует в процессе, который превращает CO₂ в кислород и твердый углерод.

Метод требует минимум энергии и достигает эффективности 92%. Стоимость переработки одной тонны CO₂ — около 100 долларов. Полученный углерод используется для производства батарей и углеродных волокон. Технология масштабируется: стартап LM Plus создает мобильные установки размером с прицеп. Их можно размещать прямо на промышленных площадках, чтобы перерабатывать выбросы на месте.

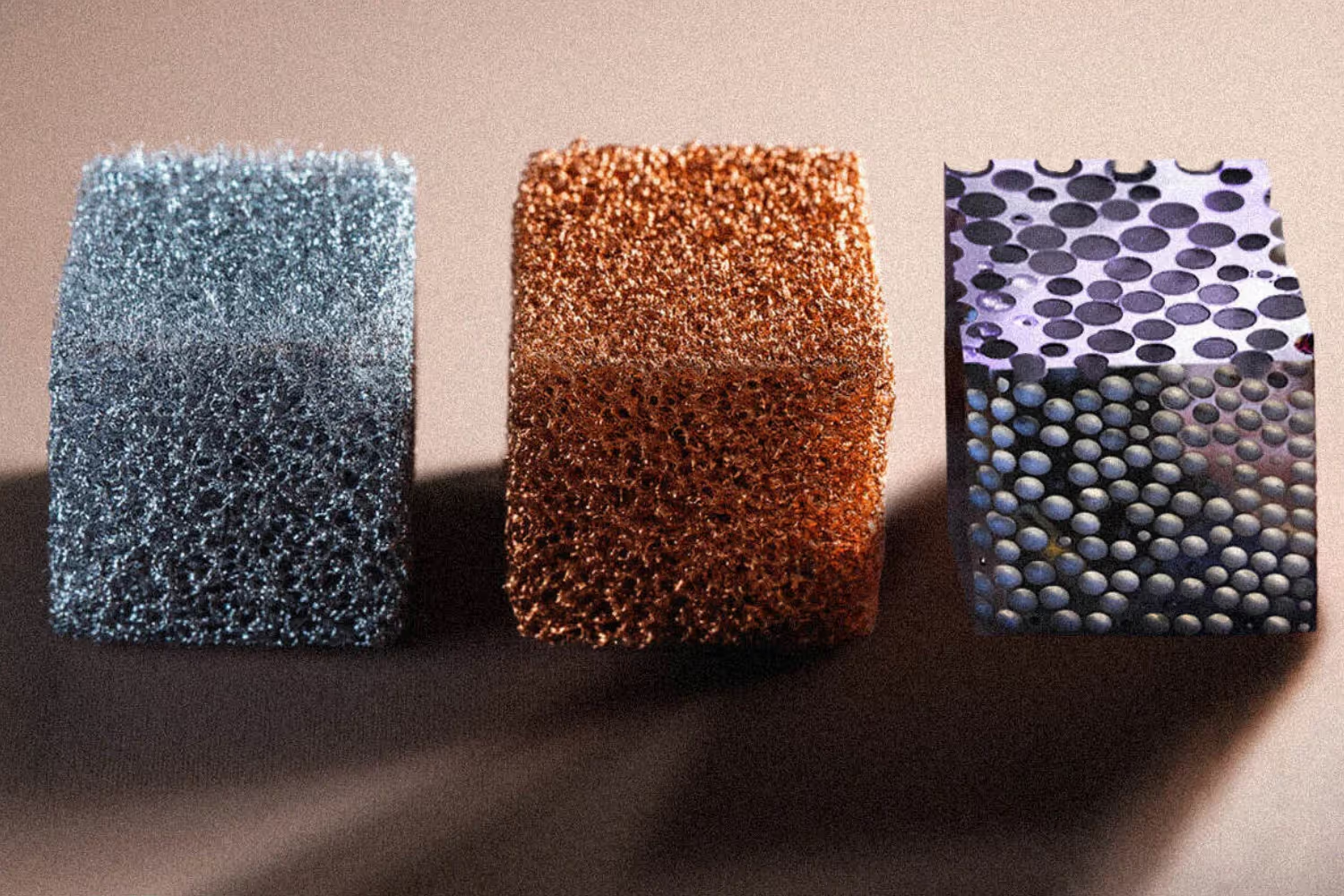

Композитные металлические пены (CMF) представляют собой смесь полых металлических шариков в матрице из стали, алюминия или титана. По структуре они напоминают пенопласт, но при этом сохраняют прочность металла.

Материал легче стали вдвое, но способен останавливать бронебойные пули. Он также обеспечивает высокую защиту от огня и тепла — вдвое выше, чем у стандартной брони. Такие свойства открывают возможности для применения в транспорте, строительстве и оборонной промышленности.

Кроме прочности, CMF дает выгоду по массе и объему. Конструкции из металлической пены требуют меньше материала, но выдерживают больше нагрузок. Это снижает вес и экономит ресурсы.

Растущий спрос на вычислительную мощность требует эффективного охлаждения. Центры обработки данных тратят до 40% электроэнергии только на вентиляцию и кондиционирование. Металлическая пена решает эту задачу пассивно.

Компания Apheros разработала пористый металл с огромной площадью поверхности — в 1000 раз больше, чем у обычных пен. Такая структура эффективно рассеивает тепло, не требуя активных систем охлаждения.

Материал получают методом вспенивания металлической суспензии, а затем спекают и формуют через 3D-печать. Он настолько легкий, что держится на воде. Его можно использовать в электронике, серверах и промышленном оборудовании, снижая потребление энергии на охлаждение.

Инженеры из RMIT в Австралии создали металлическую решетку из титана, вдохновленную природными структурами — стеблями растений и листьями кувшинки Виктории. Результат — легкий и прочный материал с оптимальным распределением нагрузок.

Решетка напечатана на 3D-принтере. Она весит меньше традиционных конструкций, но выдерживает те же усилия. Прочность увеличена на 50% по сравнению с аналогичными сплавами.

Такой подход открывает новые возможности в строительстве и машиностроении. Металл становится адаптивной конструкцией с заданными свойствами.

Металл больше не воспринимается как тяжелый и неэкологичный материал. Новые технологии показывают, что он может быть легким, устойчивым к нагрузкам и внешней среде.

Технологии, описанные выше, применимы не только в промышленности. Они масштабируются для архитектуры, городского дизайна, транспорта и инфраструктуры. Металл становится системой с управляемыми свойствами: от теплоотдачи до защиты и пассивного охлаждения.

Этот сдвиг меняет подход к проектированию. Вместо отказа от металлов — новое использование их потенциала. Вместо стандартных решений — адаптивные структуры, нацеленные на снижение ресурсов и повышение функциональности.